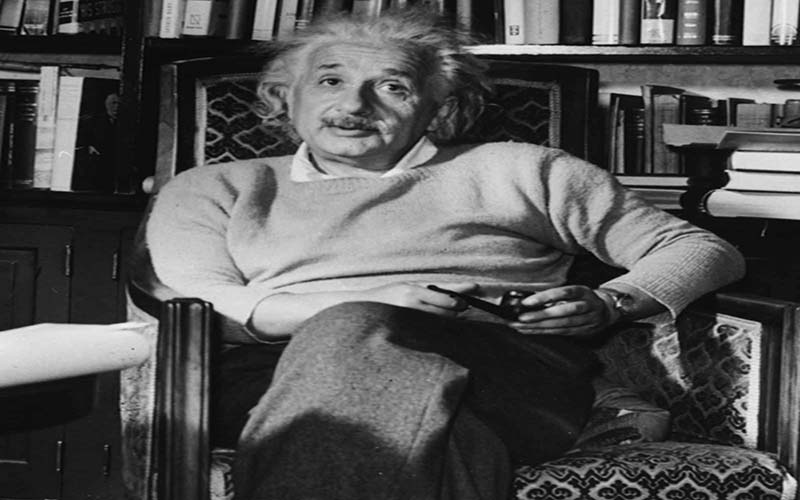

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

ভাষান্তর: শিবলী নোমান

…

বিশ্বখ্যাত পদার্থবিদ অ্যালবার্ট আইনস্টাইন রচিত এই প্রবন্ধটি ১৯৪৯ সালের মে মাসে মান্থলি রিভিউ-র প্রথম সংখ্যায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে মান্থলি রিভিউ-র পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে এটি পুনরায় প্রকাশিত হয়—সম্পাদকমন্ডলী, মান্থলি রিভিউ।

(প্রবন্ধটি অনুবাদের জন্য ২০০৯ সালের মে মাসে প্রকাশিত মান্থলি রিভিউ-র ৬১(১) সংখ্যার অনলাইন সংস্করণের সহায়তা নেয়া হয়েছে। উক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি পাওয়া যাবে এখানে।)

…

অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াদিতে বিশেষজ্ঞ নন এমন কারো কি সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে মতামত প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত? কতিপয় কারণে আমি বিশ্বাস করি যে এটি যুক্তিযুক্ত।

প্রথমেই এই প্রশ্নটিকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করা যাক। এমনটা মনে হতে পারে যে জ্যোতির্বিদ্যা ও অর্থনীতির ভেতর তেমন বিশেষ কোন পদ্ধতিগত পার্থক্য নেই। উভয় ক্ষেত্রের বিজ্ঞানীরাই কতিপয় নির্দিষ্ট ঘটনা ব্যাখ্যায় সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য সূত্র আবিষ্কার করতে চান, যেন এই ঘটনাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ককে যথাসম্ভব স্পষ্ট ও বোধগম্য করা যায়। কিন্তু বাস্তবে পদ্ধতিগত পার্থক্য বিরাজ করে। অর্থনৈতিক ঘটনপ্রবাহ অনেকগুলো ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত যাদেরকে আলাদাভাবে পরীক্ষা করা খুবই কঠিন, (অর্থনীতি সম্পর্কে) এমনতর পর্যবেক্ষণের ফলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে এমন সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করা বেশ কঠিন। তাছাড়া এটিও জানা কথা যে, মানব ইতিহাসের তথাকথিত সভ্য পর্যায়ের শুরু থেকে যেসব অভিজ্ঞতা জমা হয়েছে সেগুলোকে প্রভাবিত বা সীমিত করে এমন কারণগুলো প্রকৃতিগতভাবে কখনোই শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ছিল না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইতিহাসের প্রধানতম রাজ্য বা রাষ্ট্রগুলোর অধিকাংশের অস্তিত্ব অন্য দেশ বা জনগোষ্ঠীর উপর প্রভুত্ব অর্জনের কাছে ঋণী। অন্য দেশ বা মানুষের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করা মানুষেরা আইনগত ও অর্থনৈতিকভাবে নিজেদেরকে ঐসব দেশে সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণিতে পরিণত করেছিল। ভূমির মালিকানায় তারা নিজেদের জন্য মনোপলি বা একচেটিয়া অবস্থা তৈরি করেছিল আর নিজেদের ভেতর থেকে সৃষ্টি করেছিল এক ধরনের পুরোহিততন্ত্র। এই পুরোহিতেরা শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজের ভেতরের শ্রেণিবিভাজনকে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন, একইসাথে তারা মূল্যবোধের এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করেছিলেন যার দ্বারা অন্য মানুষরা—বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অচেতনভাবেই—নির্দিষ্ট ধরনের সামাজিক আচরণের দিকে পরিচালিত হতো।

কিন্তু অতীতের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের ব্যাপারে বলতে হয় যে, কোন জায়গাতেই আমরা থরস্টেইন ভেবলেনের উল্লিখিত মানবোন্নয়নের “লুণ্ঠনপরায়ণ পর্যায়”-কে পরাভূত করতে পারি নি। পর্যবেক্ষণযোগ্য অর্থনৈতিক বিষয়গুলো ঐ পর্যায় থেকেই উদ্ভূত; আর এসব পর্যায় থেকে আমরা যেসব সূত্র বা নিয়ম পাই সেগুলো অন্যান্য পর্যায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য নয়। আর যেহেতু সমাজতন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো মানবোন্নয়নের লুণ্ঠনপরায়ণ পর্যায়কে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করা ও সামনে এগিয়ে যাওয়া, তাই বর্তমান অর্থনীতিশাস্ত্র ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক সমাজের উপর সামান্যই আলোকপাত করতে সক্ষম।

দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্র একটি সামাজিক-নৈতিক পথে পরিচালিত হয়। অন্যদিকে বিজ্ঞান কোন পথ তৈরি করতে পারে না এবং কোনভাবেই মানুষকে দিতে পারে না পথের সন্ধান। বিজ্ঞান সর্বোচ্চ সেসব উপায় বা হাতিয়ারগুলো সরবরাহ করতে পারে যেগুলো দিয়ে কোন নির্দিষ্ট পথে পৌঁছানো যায়। কিন্তু যদি এই পথগুলো স্থবির না হয়ে প্রাণশক্তিপূর্ণ ও তেজস্বী হয়, তাহলে চমৎকার নৈতিক আদর্শসম্পন্ন ব্যক্তিত্বরা এসব পথকে ধারণ করেন; এবং আরো অনেক মানুষ এসব পথকে গ্রহণ করেন ও সামনে এগিয়ে নিয়ে যান। পরের বিষয়টি (অন্যদের এসব পথ গ্রহণ ও সামনে এগিয়ে যাওয়া) ঘটে অর্ধ-অচেতনভাবেই, যা সমাজের ধীরগতির বিবর্তন ঘটায়।

এসব কারণে মানবীয় সমস্যাদির প্রশ্নে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহকে যেন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া না হয়, সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখা উচিত। আর আমাদের এটিও মনে করা উচিত নয় যে সমাজের সংগঠনকে প্রভাবিত করে এমন সব প্রশ্নে শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞদেরই মতামত প্রদানের অধিকার রয়েছে।

কিছুদিন ধরে অসংখ্য মানুষ এটিই বলতে চাচ্ছে যে মানব সমাজ একটি সঙ্কটের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। আর এই সঙ্কটটি হলো এর (মানব সমাজের) ভারসাম্য গুরুতরভাবে ভেঙে পড়েছে। কোন ব্যক্তি ছোট বা বড় যে দলেরই সদস্য হোক, সেই দলের প্রতি উদাসীন কিংবা (এমনকি) বিদ্বেষী হয়ে পড়া এমন পরিস্থিতিরই বৈশিষ্ট্য। আমার বক্তব্য ভালোভাবে উপস্থাপনের জন্য আমি একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাই। সম্প্রতি একজন বুদ্ধিমান ও ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির সাথে আমি আরেকটি যুদ্ধের হুমকি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আমার মতে এই যুদ্ধ মানবজাতির অস্তিত্বকে মারাত্মকভাবে বিপন্ন করে তুলবে, আর আমি এও বলেছিলাম যে শুধুমাত্র একটি সুপ্রা-ন্যাশনাল (supra-national) সংগঠনই সেই বিপদ থেকে নিরাপত্তা দিতে পারবে। আর এসময় সেই ব্যক্তিটি খুব শান্ত ও শীতলভাবে আমাকে বললেন, “আপনি কেন এতটা গভীরভাবে মানবজাতির বিলুপ্তির বিপক্ষে?”

আমি নিশ্চিত যে এক শতাব্দী আগে কেউই এতটা হালকাভাবে এ জাতীয় একটি মন্তব্য করতে পারতো না। এটি হলো এমন একজন মানুষের মন্তব্য যিনি নিজের ভেতর একটি ভারসাম্য অর্জনের জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সফল হওয়ার আশা কম-বেশি ছেড়ে দিয়েছেন। এটি হলো সেই বেদনার্ত একাকীত্ব ও বিচ্ছিন্নতার বহিঃপ্রকাশ, আজকের দিনে অনেকেই যেসবে ভুগছে। এর কারণ কী? এ থেকে মুক্তির কোন উপায় আছে কি?

এ ধরনের প্রশ্নগুলো উত্থাপন করা বেশ সহজ, কিন্তু কোন ধরনের নিশ্চয়তাসমেত এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া কঠিন। তারপরও আমাকে যতটা সম্ভব চেষ্টা করতেই হবে। যদিও এ বিষয়ে আমি খুবই সচেতন যে আমাদের অনুভূতি ও চেষ্টাগুলো প্রায়শই পরস্পরবিরোধী ও অস্পষ্ট, আর এগুলোকে সহজ-সরল সূত্র দিয়ে প্রকাশও করা যায় না।

মানুষ একই সময়ে একই সাথে একটি একাকী ও সামাজিক সত্তা। একজন একাকী সত্তা হিসেবে মানুষ তার নিজের ও তার কাছের মানুষদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে চায়, চেষ্টা করে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণ করতে এবং নিজের সহজাত সক্ষমতাগুলোকে বিকশিত করতে। অপরদিকে সামাজিক সত্তা হিসেবে আপরাপর মানুষের আনন্দ ভাগ করে নিতে, তাদের কষ্টের সময়ে আরাম দিতে ও তাদের যাপিত জীবনের উন্নয়নের জন্য সে অন্যদের স্বীকৃতি ও ভালোবাসা অর্জন করতে চায়। মানুষের এমন বিশেষ (দ্বৈত) বৈশিষ্ট্যের জন্য বিদ্যমান এসব পার্থক্যপূর্ণ, প্রায়শই দ্বন্দ্বে লিপ্ত, প্রচেষ্টাপূর্ণ বিষয়াদি এবং এদের নির্দিষ্ট ধরনের সম্মিলনই শুধুমাত্র নির্ধারণ করে যে, একজন ব্যক্তি নিজের ভেতর কতটা ভারসাম্য অর্জন করতে পারবে ও সমাজের কল্যানে অবদান রাখতে পারবে। এমনটাও সম্ভব হতে পারে যে, সার্বিকভাবে এই দুই ধরনের তাড়নার তুলনামূলক শক্তি উত্তরাধিকারসূত্রেই নির্ধারিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে তার পেছনে একজন মানুষের বেড়ে উঠার বা বিকাশের সময়কালের পরিবেশ, যে সমাজে সে বেড়ে উঠে তার কাঠামো, ঐতিহ্য ও নির্দিষ্ট আচরণসমূহের প্রতি সেই সমাজের মূল্যায়নের বিশেষ ভূমিকা থাকে। একজন মানুষের কাছে ‘সমাজ’ নামক বিমূর্ত ধারণার অর্থ হলো তার সমকালীন ও পূর্বের প্রজন্মসমূহের সকল মানুষের প্রতি তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্কের সামগ্রিক যোগফল। একজন ব্যক্তি নিজে নিজেই চিন্তা, অনুভব, চেষ্টা ও কাজ করতে সক্ষম; কিন্তু শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগীয় অস্তিত্বের জন্য তাকে সমাজের উপর এতটাই নির্ভর করতে হয় যে সমাজের কাঠামোর বাইরে তাকে ভাবা বা বুঝতে পারা অসম্ভব। ‘সমাজ’-ই মানুষকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, কাজের হাতিয়ার, ভাষা, চিন্তার ধরন এবং চিন্তার বেশির ভাগ বিষয় সরবরাহ করে। অতীত ও বর্তমানের লাখ লাখ মানুষের শ্রম ও অর্জনের কারণেই তার যাপিত জীবন বাস্তবে পরিণত হয়েছে, লাখ লাখ মানুষের সেই শ্রম ও অর্জন ‘সমাজ’ নামক একটি ছোট শব্দের ভেতর লুকায়িত থাকে।

আর তাই এটি স্পষ্ট যে পিঁপড়া ও মৌমাছিদের মতোই সমাজের উপর মানুষের নির্ভরতা একটি প্রাকৃতিক সত্য যাকে ধ্বংস করা যায় না। যদিও পিঁপড়া ও মৌমাছিদের জীবনপ্রণালী যেখানে ছোট ছোট অপরিবর্তনীয়, বংশানুক্রমিক প্রবৃত্তি দ্বারা নির্ধারিত, সেখানে মানুষের সামাজিক ধরন ও আন্তঃসম্পর্কগুলো খুবই পার্থক্যপূর্ণ ও পরিবর্তনশীল। স্মৃতিশক্তি, নতুন নতুন ধরন বা কাঠামো তৈরির সক্ষমতা, মৌখিক যোগাযোগের ইতিবাচকতা মানুষের ভেতর এমন সব উন্নয়ন ও বিকাশকে সম্ভব করে তুলেছে যেগুলো জৈবিক প্রয়োজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। ঐতিহ্য, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহ, সাহিত্য, বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত অর্জন এবং শৈল্পিক কর্মকাণ্ডে এসব উন্নয়ন ও বিকাশ নিজেদের প্রকাশ করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটিই ব্যাখ্যা করে যে মানুষ তার আচরণের মাধ্যমে কীভাবে নিজের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে; আর (এটিও ব্যাখ্যা করে যে) এই পদ্ধতিতেই সচেতন চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা একটি ভূমিকা পালন করতে পারে।

উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষ তার জন্মের সময় একটি জৈবিক গঠনপ্রণালী লাভ করে যাকে আমাদের অবশ্যই নির্ধারিত ও অপরিবর্তনীয় হিসেবে মেনে নিতে হবে। মানব প্রজাতির বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রাকৃতিক তাড়নাসমূহও এই গঠনপ্রণালীর ভেতর থাকে। এর সাথে সাথে একজন মানুষ তার জীবনকালে একটি সাংস্কৃতিক গঠনপ্রণালীও অর্জন করে, যা সে যোগাযোগ ও আরো অনেক ধরনের প্রভাব দ্বারা সমাজ থেকে পেয়ে থাকে। এই সাংস্কৃতিক গঠনপ্রণালী সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনযোগ্য এবং এর দ্বারাই ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক অনেক বেশি মাত্রায় নির্ধারিত হয়। তথাকথিত আদিম সংস্কৃতিসমূহের তুলনামূলক অনুসন্ধান থেকে আধুনিক নৃবিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে যে, বিদ্যমান সাংস্কৃতিক রীতি ও সমাজে প্রাধান্যপূর্ণ সংগঠনগুলোর ধরনের উপর নির্ভর করে মানুষের সামাজিক আচরণে গভীর পার্থক্য থাকতে পারে। আর এখান থেকেই সেই সব মানুষ আশাবাদের ভিত্তি পেতে পারেন যারা মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের চেষ্টা করে যাচ্ছেন – নিজেদের জৈবিক গঠনের কারণে একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করা অথবা একটি আত্ম-আরোপিত রূঢ় নিয়তির দয়ায় বেঁচে থাকা মানব সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত নয়।

আমরা যদি নিজেদের কাছে জানতে চাই যে মানবজীবনকে যতটা সম্ভব সন্তুষ্টিপূর্ণ করার জন্য সমাজ কাঠামো ও মানুষের সাংস্কৃতিক মনোভাবের কতটা পরিবর্তন প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে সর্বদা এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে যে এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলোর রূপান্তরে আমরা অক্ষম। যেমনটা আগে বলা হয়েছে, যে ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের জন্যই হোক, মানুষের জৈবিক প্রকৃতি পরিবর্তনযোগ্য নয়। তার উপর গত কয়েকটি শতাব্দীর প্রাযুক্তিক ও জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বিকাশ এমন কিছু অবস্থা তৈরি করেছে যেগুলো দীর্ঘদিন বিদ্যমান থাকবে। নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য সম্পদসমেত একটি তুলনামূলক ঘনত্বপূর্ণ জনসংখ্যায় কঠোর শ্রম বিভাজন ও একটি অতি-কেন্দ্রিকৃত উৎপাদন ব্যবস্থা হলো আবশ্যিক প্রয়োজনীয়তা। ব্যক্তি বা তুলনামূলক ছোট দলগুলো পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, অতীতের এমন প্রশান্তিময় দিনগুলো চিরদিনের জন্য হারিয়ে গিয়েছে। এটি বলা খুব সামান্যই অতিরঞ্জন হবে যে, আজকের দিনে মানবজাতি উৎপাদন ও ভোগের এক বৈশ্বিক সম্প্রদায় তৈরি করেছে।

আমি এখন সেই পর্যায়ে পৌঁছেছি যেখানে আমার উচিত সংক্ষেপে সেদিকে নির্দেশ করা, যা আমার মতে আমাদের সময়ের সঙ্কটের মূল বিষয়। সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক এর সাথে যুক্ত। ব্যক্তি হিসেবে মানুষ সমাজের উপর তার নির্ভরতার বিষয়ে অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে এখন অনেক বেশি সচেতন হয়েছে। কিন্তু মানুষ এই নির্ভরতাকে একটি প্রয়োজনীয় সম্পদ, একটি জৈবিক যূথবদ্ধতা, একটি ইতিবাচক শক্তি মনে না করে একে তার প্রাকৃতিক অধিকার, অথবা এমনকি তার অর্থনৈতিক অস্তিত্বের জন্যও হুমকি মনে করছে। তার উপর সমাজে তার অবস্থান এমনই যে এর ফলে তার বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে অহমিকার প্রবৃত্তি প্রতিনিয়ত জোরদার হতে থাকে; অন্যদিকে প্রকৃতিগতভাবেই দুর্বল সামাজিক প্রবৃত্তিগুলো প্রতিনিয়ত ক্ষয় হতে থাকে। সমাজে তাদের অবস্থান যাই হোক না কেন, সকল মানুষই ক্ষয়ে যাওয়ার এই প্রক্রিয়ায় ভুগছে। অজান্তে নিজেদের অহমের কাছে বন্দি হয়ে তারা অনিরাপদ, একাকী বোধ করে এবং জীবনের সহজ, সরল ও অকৃত্রিম উপভোগ থেকে বঞ্চিত হয়। শুধুমাত্র সমাজের প্রতি নিজেদের নিয়োজিত করার মাধ্যমেই মানুষ সংক্ষিপ্ত ও বিপদসঙ্কুল জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে পারে।

আমার মতে, আজকের দিনে পুঁজিবাদী সমাজে অর্থনৈতিক অরাজকতা যেভাবে বিদ্যমান, তাই হলো সকল মন্দের প্রকৃত উৎস। সামনের দিনগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এমন এক বিশাল উৎপাদক সম্প্রদায়কে, যার সদস্যরা নিজেদের সামষ্টিক শ্রমের উৎপাদন থেকে একে অপরকে বঞ্চিত করতে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করে যাবে – বলপ্রয়োগ করে নয়, বরং আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নিয়মের প্রতি সামগ্রিকভাবে আন্তরিক সম্মতি আদায়ের মাধ্যমে। এমতাবস্থায় এটি বুঝতে পারা জরুরি যে, উৎপাদনের উপায়গুলো (অর্থাৎ ভোগ্য পণ্য ও একই সাথে মূলধনী পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সার্বিক উৎপাদন সক্ষমতা) আইনগতভাবে কিছু মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হয়ে যেতে পারে, যার অধিকাংশ এখনই সেই অবস্থায় রয়েছে।

আলোচনায় সরলতা বজায় রাখার জন্য এরপর থেকে আমি তাদের সকলকেই ‘কর্মী’ হিসেবে উল্লেখ করবো, যারা উৎপাদনের উপায়ের মালিকানার ভাগ পায় না, যদিও এভাবে কর্মী শব্দটির ব্যবহার এই শব্দের গতানুগতিক অর্থের সাথে পুরোপুরি মিলে না। উৎপাদনের উপায়ের মালিক কর্মীদের শ্রমশক্তি কিনে নেয়ার অবস্থানে থাকে। আর উৎপাদনের উপায়গুলো ব্যবহার করে কর্মীরা নতুন নতুন দ্রব্য তৈরি করেন যা পুঁজিবাদীদের সম্পদে পরিণত হয়। এই পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কর্মীরা কী উৎপাদন করছে ও এর বিনিময়ে তারা কী মজুরি পাচ্ছে – এই দুইয়ের ভেতর সম্পর্ক, যেখানে উভয় বিষয়কেই প্রকৃত মূল্যের (উৎপাদিত দ্রব্যটির ব্যবহার মূল্য ও এটি উৎপাদনে কর্মীদের ব্যয়িত শ্রমের মূল্য—অনুবাদক) আলোকে পরিমাপ করা হয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ‘উন্মুক্ত’ বা স্বাধীনভাবে শ্রমচুক্তি (অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকরা কর্মীদের নিয়োগে বিভিন্ন ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করেন—অনুবাদক) করা যায় ততক্ষণ কর্মীরা যে মজুরি পায় তা তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য দ্বারা নির্ধারিত হয় না। বরং মজুরি নির্ধারিত হয় তাদের ন্যূনতম চাহিদা এবং শ্রম বিক্রির ঐ চাকরিটি পেতে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত কর্মীসংখ্যার বিপরীতে পুঁজিবাদীদের শ্রমশক্তির চাহিদার সম্পর্কের ভিত্তিতে। এটি বুঝতে পারা জরুরি যে, এমনকি তাত্ত্বিকভাবেও কর্মীদের মজুরি তাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের আলোকে নির্ধারিত হয় না।

ব্যক্তিগত পুঁজি কতিপয়ের হাতে জমা হওয়ার একটি প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এর আংশিক কারণ পুঁজিবাদীদের ভেতর পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ও আংশিক কারণ হলো প্রাযুক্তিক উন্নয়ন। আর ক্রমবর্ধমান শ্রম বিভাজন উৎপাদনের ক্ষুদ্র এককগুলোকে বাতিল করে বৃহৎ বৃহৎ একক গঠনকে উৎসাহিত করছে। এ ধরনের উন্নয়নের ফলাফল হলো ব্যক্তিগত পুঁজির এক অলিগার্কি প্রতিষ্ঠা। এ ধরনের অলিগার্কিগুলো এতটাই ক্ষমতাধর যে এগুলোকে একটি গণতান্ত্রিক পন্থায় সংগঠিত রাজনৈতিক সমাজও কার্যকরভাবে সংযত রাখতে পারে না। ব্যক্তিগত পুঁজি থেকে অর্থলাভ কিংবা অন্য কোন উপায়ে প্রভাবিত হওয়া রাজনৈতিক দলগুলো দ্বারা আইনসভাগুলোর সদস্য নির্ধারণ করার সময় থেকেই এই বিষয়টি সত্য। আর এক্ষেত্রে ব্যবহারিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই আইনসভাকে নির্বাচকমণ্ডলী তথা জনগণ থেকে পৃথক করে রাখা হয়। এসবের ফলাফল হলো জনগণের প্রতিনিধিগণ এমনকি জনসংখ্যার সুবিধাবঞ্চিত অংশের স্বার্থসমূহও যথেষ্টভাবে রক্ষা করে না। তার উপর বিদ্যমান ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে, ব্যক্তিগত পুঁজিপন্থিগণ অবধারিতভাবে তথ্যের মূল উৎসসমূহ তথা সংবাদপত্র, বেতার, শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর এসব কারণেই একজন নাগরিকের কোন ধরনের বস্তুনিষ্ঠ উপসংহারে পৌঁছানো এবং তার রাজনৈতিক অধিকারসমূহের বৌদ্ধিক ব্যবহার অত্যন্ত কঠিন হয় এবং সিংহভাগ ক্ষেত্রে হয়ে উঠে প্রায় অসম্ভব।

এভাবে, ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা অর্থনীতিতে বিরাজ করা পরিস্থিতি দুইটি মূলনীতি দ্বারা নির্মিত হয়। প্রথমত, উৎপাদনের উপায় তথা মূলধন থাকে ব্যক্তিগত মালিকানায় এবং মালিকগণ যেভাবে উপযুক্ত মনে করেন ঠিক সেভাবেই একে ব্যবহার করেন। দ্বিতীয়ত, শ্রমচুক্তির বিষয়টি থাকে উন্মুক্ত বা স্বাধীন। বলাই বাহুল্য, এভাবে ভাবলে একটি খাঁটি পুঁজিবাদী সমাজ বলে কিছু পাওয়া যাবে না। এই বিষয়টি বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, নির্দিষ্ট কয়েকটি খাতের কর্মীদের দীর্ঘ ও তিক্ত রাজনৈতিক সংগ্রামের ফলে ঐসব খাতের কর্মীদের জন্য ‘উন্মুক্ত শ্রমচুক্তি’-র এক ধরনের উন্নত সংস্করণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আজকের দিনের অর্থনীতির সাথে ‘খাঁটি’ পুঁজিবাদের খুব বেশি পার্থক্য নেই।

ব্যবহারের জন্য নয়, বরং মুনাফার জন্য উৎপাদন করা হচ্ছে। এমন কোন ব্যবস্থা নেই যেখানে কাজ করতে সক্ষম ও ইচ্ছুক সকলেই চাকরি খুঁজে পাওয়ার মতো অবস্থায় থাকবে, বরঞ্চ প্রায় সবসময়ই ‘বেকার বাহিনী’ বিদ্যমান থাকে। একজন কর্মী সারাক্ষণ তার চাকরি হারানোর ভয়ে থাকে ভীত। আর যেহেতু বেকার ও অতি সামান্য মজুরি পাওয়া কর্মীরা একটি মুনাফাসমৃদ্ধ বাজার তৈরি করতে পারে না, তাই ভোক্তাদের জন্য দ্রব্যের উৎপাদন থাকে সীমিত, আর এর ফলাফল হলো নিদারুণ দুর্ভোগ। সবার কাজের বোঝা বা ভারকে হালকা করে দেয়ার পরিবর্তে প্রাযুক্তিক উৎকর্ষ নিয়মিতভাবে বেকারত্বকে বাড়িয়ে তুলে। পুঁজিবাদীদের ভেতর পারস্পরিক প্রতিযোগিতার সাথে সাথে মুনাফামুখী প্রবণতাই পুঁজির পুঞ্জীভূতকরণ ও সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে অস্থিরতার জন্য দায়ী, যা ক্রমবর্ধমানভাবে প্রকট মন্দার দিকে এগিয়ে যায়। সীমাহীন প্রতিযোগিতা শ্রমের বিপুল অপচয় তৈরি করে এবং মানুষের সামাজিক সচেতনতাকে পঙ্গুত্বের দিকে নিয়ে যায়, যে ব্যাপারে আমি আগে উল্লেখ করেছি।

মানুষকে এভাবে পঙ্গু করে দেয়ার বিষয়টিকেই আমি পুঁজিবাদের সবচেয়ে খারাপ দিক মনে করি। এই নেতিবাচকতা আমাদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে ভোগায়। শিক্ষার্থীদের ভেতর এক অতিরঞ্জিত প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব ঢুকিয়ে দেয়া হয়। আর শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত জীবনের প্রস্তুতি হিসেবে অর্জনেচ্ছু সফলতার পূজা করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

আমি মানি যে শুধুমাত্র একটি উপায়েই এসব গভীর নেতিবাচকতাগুলোকে দূর করা সম্ভব। আর তা হলো (যাকে বলা হয়) সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, যার সাথে থাকবে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা যেটি সামাজিক লক্ষ্যগুলো পূরণের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। এ ধরনের অর্থিনীতিতে উৎপাদনের উপায়সমূহ খোদ সমাজের মালিকানায় থাকে এবং একটি পরিকল্পিত পন্থায় ব্যবহৃত হয়। একটি পরিকল্পিত অর্থনীতি—যা মানবগোষ্ঠীর প্রয়োজনের সাথে মিল রেখে উৎপাদনকে মানিয়ে নেয়—কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দিবে কাজ করতে সক্ষম এমন সকলের ভেতর এবং নারী-পুরুষ-শিশু সকলের জন্য জীবিকার নিশ্চয়তা দিতে পারবে। অন্যদিকে মানুষকে শিক্ষিত করার মাধ্যমে আমাদের বর্তমান সমাজের ক্ষমতা ও সফলতাকে মহিমান্বিত করার স্থলে তাদের সহজাত দক্ষতাসমূহের বিকাশের সাথে সাথে তাদের ভেতর অপরাপর মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ তৈরির চেষ্টাও করতে পারবে।

তবে এটিও স্মরণ রাখা জরুরি যে, একটি পরিকল্পিত অর্থনীতি মানেই সমাজতন্ত্র নয়। এ ধরনের পরিকল্পিত অর্থনীতি মানুষের পরিপূর্ণ দাসত্বকে সাথে নিয়েও চলতে পারে। সমাজতন্ত্র অর্জনের জন্য কয়েকটি অত্যন্ত কঠিন সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান প্রয়োজন: রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রিভবনের বহুদূর বিস্তৃতির প্রেক্ষাপটে আমলাতন্ত্রের সর্বময় ক্ষমতাধর ও অতিদাম্ভিক হওয়া কীভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব? প্রতিটি মানুষের অধিকারগুলো কীভাবে সংরক্ষণ করা যেতে পারে? এবং কীভাবে একই সাথে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতার একটি গণতান্ত্রিক প্রতিভারসাম্য নিশ্চিত করা যায়?

আমাদের এই রূপান্তরের যুগে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য ও সমস্যাসমূহ নিয়ে স্পষ্টতা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু বর্তমান বাস্তবতায় এসব সমস্যাদি নিয়ে উন্মুক্ত ও অবিঘ্নিত আলোচনা এক ধরনের শক্তিশালী ট্যাবুর অধীনে চলে গিয়েছে, তাই এই ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাকে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ জনসেবা হিসেবেই ধরে নিচ্ছি।